こんにちは、ナガジンのムラカミです。

今でこそ、ご当地グルメ、ご当地キャラ、ご当地アイドルなど、“ご当地○○”と名の付くものはいくらでもあります。

“昔、流行ったお土産”といえば、何をイメージされますか?

2. 通行手形

3. ペナント

ではないでしょうか。

↑これ実家の壁なんですが、時代は変わっても、アップデートされておりません。

こうやってぼーっと眺めていると、1つ1つの主張が強いこと。よくもまぁ〜こんなにたくさん集めたものです。

そう言えば、旅行先のお土産屋さんで、このような商品を見かけなくなりましたね。

ひと昔前は、観光地のお土産屋さん、高速のサービスエリア、ホテルや旅館など、どこのお土産コーナーでも売られていた物ですが、最近は全くと言っても良いほど見かけないので、絶滅危惧種に指定されても良い土産品です。

もはや気軽にお土産品なんて呼べないので、お土産界の“三種の神器”と呼ぶことにしました。(勝手に)

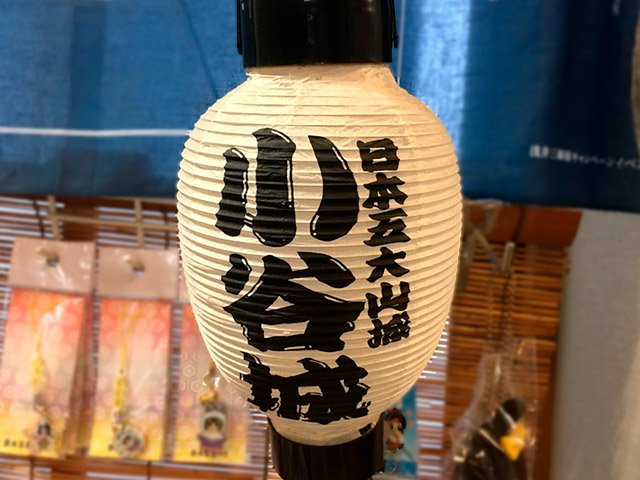

昔はどこの家にもご当地提灯が引っかかっていた

ほんの少し前までは、こういった“ご当地名”が書かれた提灯を集めるカルチャーがありました。

若者は信じられない。おじさん、おばさんは懐かしい。

あんなにあったのに、一体どこへいってしまったんでしょうね。

うちの実家には今でも吊るされてますよ。

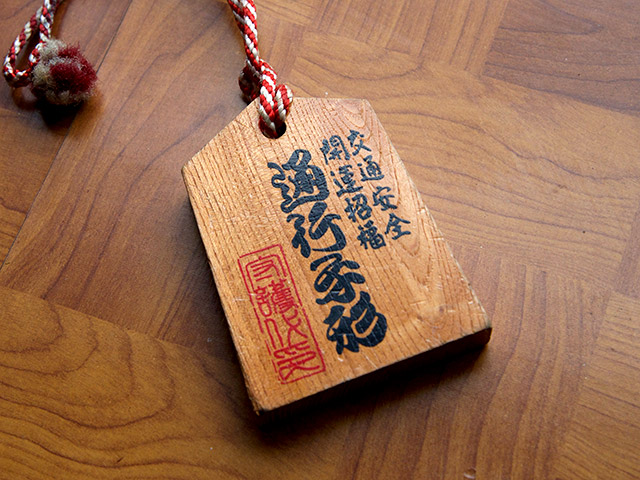

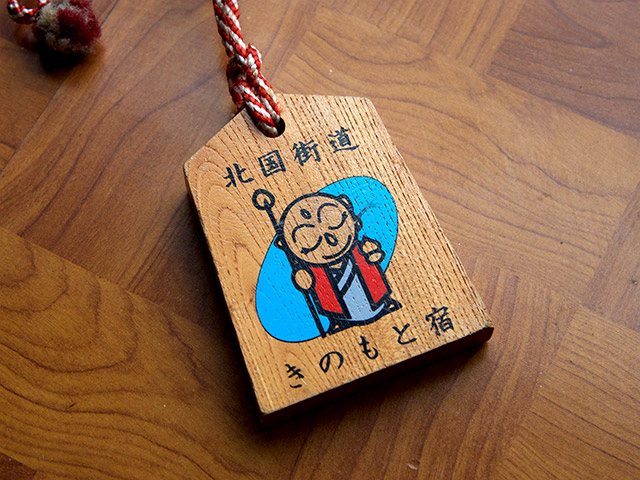

旅の記念にお守り的要素が強引に盛り込まれた「通行手形」

これも懐かしく感じる人は多いでしょう。

通行手形とは、江戸時代に旅人が関所を通る際に使われていた、今でいうパスポートのような存在です。

そのおみやげ版がこちら!

基本的には、「ご当地名とイラスト」は必ず書いてありますが、中には「家内安全」や「交通安全」と、“お守り的要素”を無理やりトッピングされた物もあります。

実家にもたくさんありましたよ。

車やバイクの旅の記録として買われていました。なるほど!だから交通安全か。

ペナントは旅行から帰った後も部屋に強烈な印象を植え付けてくれる

これがあれば、どこへ旅行へ行ったのか1発でアピールできるアイテムです。

ただし、これ1つで部屋の印象をガラッと変えてしまう恐ろしいパワーを持っています。

ちなみにこのペナントですが、近年購入したものです。

インスタグラムでこのペナントの写真を投稿している人がいたので、どこで買ったんですか?と訪ねてみたら、とんでもなく近所で販売されていることを教えてもらいました。灯台下暗しとはこのこと。

あと、他にも懐かしいおみやげ品を見つけたので紹介。

鉄の地図キーホルダーは男心をくすぐる

レジャーが電車から車になり、自家用車が一家に一台となった時代。

当時のお父さんたちの車の鍵には、こんな地図のキーホルダーがついていました。

いくつになっても、こんなのを見つけたら買わずにはいられない。

キーホルダーの裏は、基本的に地図になっている。

琵琶湖に浮かぶ竹生島の形をしたキーホルダー。素材の劣化具合いが、やけにリアル。

やっぱり、こちらもキーホルダーの裏は、地図になっている。

お土産品と思い出はセットだからこそ、心に残るものがあった。

団体旅行が盛んな時代から、家族旅行が盛んな時代へ変わり、個人旅行へと旅行の形が変わる中、おみやげ品の形も変わります。

インターネットのように気軽に買うことはできず、旅先でしか買えない価値があり、いまでこそ「無駄」だと思えるお土産品には、強烈な思い出が残りました。

さらに、これらのおみやげは、他人のためのおみやげ品(当時もおみやげでもらったらちょっと困ったはず)ではなく、「温泉へ行ってよかったな」「みんなでカニを食べに行ったな」「旅行が楽しかったな」と、家族旅行を思い出すための、家族へのおみやげ品なんだと気がついた私は、

ついさっきまでの実家の壁を見返すと、この壁は「家族の思い出がいっぱい」って言うところまで、たどり着くことができました。